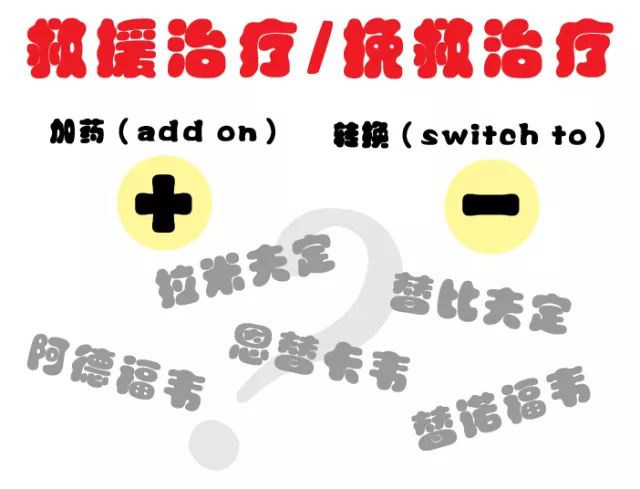

一旦发生核苷类药物耐药,必须立即更改治疗方案。老外给取了个颇让人费解的名词,叫“救援治疗”,或“挽救治疗”(rescue therapy),分为转换(switch to)和加药(add on)两招。实际上也就是在五个药之间“加加减减”。

一部耐药史,饱含伤心泪!“重新做人”要慎重,要有理有利有据!为此,医学界做过很多探索,也走过很长一段弯路。遗憾的是,截止目前,仍有极少数人继续走在乡间的泥泞小弯路上,路在脚下,却看不到远方的美丽风景。

以耐拉米夫定为例,回望一下那些曾经走过的弯路。

弯路一

与阿德福韦重叠应用三个月后减掉拉米夫定,改为单用阿德福韦;或者不重叠而直接换为阿德福韦。岂料,阿德福韦也是个高耐药的核苷酸类药物。更改治疗方案后不久,绝大多数人又发生了耐阿德福韦,而且发生耐药的速度比初治(第一次使用核苷类抗病毒药物)单用阿德福韦者还要快。这事儿起始于2004年。好在,恩替卡韦于次年上市。

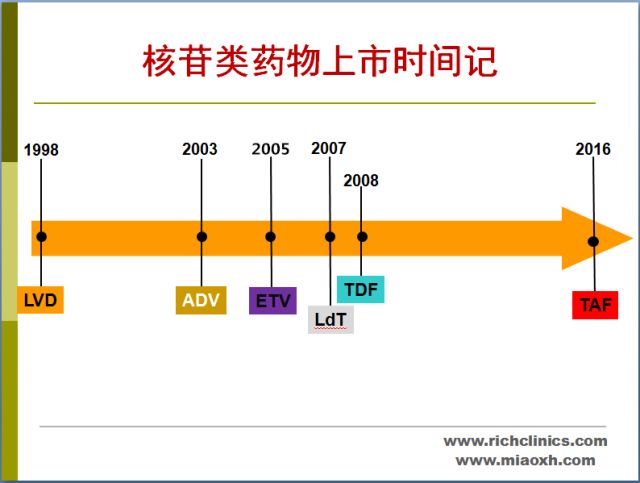

LVD:拉米夫定;ADV:阿德福韦;ETV:恩替卡韦;LdT:替比夫定;TDF:替诺福韦。

弯路二

直接停掉拉米夫定,改为两粒恩替卡韦(初治者的二倍剂量)。原以为恩替卡韦很“厉害”,加倍后会很“威风”。岂料,恩替卡韦与拉米夫定“共享”耐药位点,加倍量后耐药病毒株还是不买账。有学者在多年临床研究后发现,这种加倍恩替卡韦剂量的“挽救疗法”,在五年之后有50%的人产生了恩替卡韦基因耐药,其中一部分人很快发展为耐药。

弯路三

保留拉米夫定,加用阿德福韦。这是当年最受推崇的处理耐拉米夫定的联合疗法。实践证明,这种疗法肯定优于转换为单用阿德福韦,也优于两粒恩替卡韦。另外,在当时,这种加药方案的总药费比两粒恩替卡韦还要低。然而,非常遗憾,毕竟还是“弱加弱”,随后的再耐药仍然无法避免,厄运还将降临。

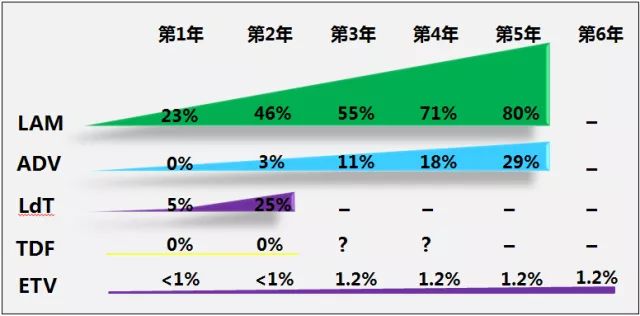

常有专家说:核苷类药物的耐药问题几乎不可避免,比如一直被视为零耐药的替诺福韦,也在2017年被证实在至少两例病人发生了耐药。不过,大家需知晓,所谓“不可避免”指的是耐药总是存在,但发生率有高低。拉米夫定5年耐药率高达70%,这个率太高,近乎“不可避免”;而恩替卡韦用药6年只有1.2%的耐药率,绝大多数用药者可以不发生耐药;替诺福韦的耐药率就更低。这也是一而再,再而三强调初始治疗时要选择高效低耐药核苷类的原因。

LAM:拉米夫定;ADV:阿德福韦;ETV:恩替卡韦;LdT:替比夫定;TDF:替诺福韦。

耐药后“挽救治疗”的策略随着新药不断上市有些变化。专家指南提供的任何建议都是从耐药原因、药物特性、药物可及性,联合用药后身体的耐受性以及经济承受能力等诸多方面综合考虑的。

2015年版中国《慢性乙型肝炎防治指南》就“挽救治疗”提出了新的建议方案,如下表。这个表,专科医生很容易看懂,病人及家属就可能云里雾里了。

老缪医生基本遵循指南看病,但又有自己的经验和见解。以下处理方案与大家分享。

很难相信,迄今还有人在单用拉米夫定,但还不得不信。

不建议:

(1)一定不主张加用阿德福韦;

(2)不建议换为两粒恩替卡韦。

建议:

(1)换为单用替诺福韦,可能有风险,有待积累经验;

(2)改为恩替卡韦加阿德福韦;

(3)改为恩替卡韦加替诺福韦。

(4)两种联合挽救治疗方案,都可以在病毒再次达到不可测之后的半年到一年,单用替诺福韦或恩替卡韦。

不得不信,迄今仍然有人初治单用阿德福韦。

不建议:

(1)一定不推荐加用拉米夫定;

(2)不建议换为替诺福韦,因为它与阿德福韦有交叉耐药可能;

(3)也不建议换为单用恩替卡韦。

建议:

立即加用恩替卡韦,联合恩替卡韦之后,可以在病毒再次检测不出后满半年到一年,单用恩替卡韦。

替比夫定的耐药性居中,初治选用者仍然为数不少。

不建议:

不主张在保留替比夫定的基础上加用阿德福韦。

建议:

(1)直接换为替诺福韦,但有待积累经验;

(2)改为恩替卡韦加阿德福韦,联合至病毒再次不可测,然后维持半年到一年,单用恩替卡韦;

(3)恩替卡韦加替诺福韦,联合至病毒再次不可测,然后维持半年到一年,单用替诺福韦。

少见但不罕见。

不建议:

(1)不建议加大恩替卡韦剂量;

(2)坚决反对加用拉米夫定或替比夫定。

建议:

(1)加用阿德福韦,但这个联合治疗方案必须长久维持,直到达到停药标准,如果达得到的话;

(2)加用替诺福韦,联合应用至病毒再次不可测,然后再持续半年到一年,单用替诺福韦。

你太不幸了,这药你也敢耐?

不建议:

不主张加用拉米夫定或替比夫定。

建议:

加用恩替卡韦,这可能是最佳选择。联合治疗后也许可以改为单用恩替卡韦。本医生还未诊治过耐替诺福韦的病例,经验不足。

最后再谈三个话题。

第一,拉米夫定、替比夫定和恩替卡韦,这三个药之间有所谓的“交叉耐药”,因此,无论对其中哪个药耐受了,都不能更换为其他两种之一。

第二,关于基因耐药位点的检测。现阶段不仅耐药基因位点检测技术成熟度不高,而且欠规范和统一,不主张作为耐药的常规检测项目。另外基因耐药检测结果对治疗方案的修改并不能起到太多指导作用,甚至还会让医生迷失方向。一张化验单,眼花缭乱的耐药位点,简直无法判别。

第三,关于“序贯疗法”,即从干扰素换到核苷类药物,或反之。其实这不是处理耐药的策略。干扰素治疗后无效,那就是无效,不叫耐药;如果对某种核苷类药物耐药了,试图“序贯”为干扰素,效果极为有限,我看就免了吧!

要善于将教训转化为经验,将经验提升为精华。不要让发生耐药后的抗病毒之路越走越窄。耐药后处理,看似简单的“加加减减”,实则很复杂,不仅要依靠指南,还得结合专家经验。(肝胆相照-肝胆病在线公共服务平台www.igandan.com)

本文转载自“缪晓辉论健”,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。