一名36岁的男性患者

再一次走进了深圳市中医院

该患者近期因

腹胀4月、复发1周入院治疗

诊断为丙型肝炎肝硬化代偿期

这次住院是患者

第三次住院治疗

该患者平素饮食胃口尚可,但动物性食物摄入不足,既往有脂肪肝病史,住院时营养科李医生对患者进行个体化的营养宣教、饮食指导并给出饮食调整建议。

主要原则:

限能量优质蛋白低血糖生成指数饮食,同时注意少量多餐,睡前加餐,避免空腹时间(含夜间)过长,以期达到能量摄入适宜、蛋白质及其他营养素摄入充足的目标。

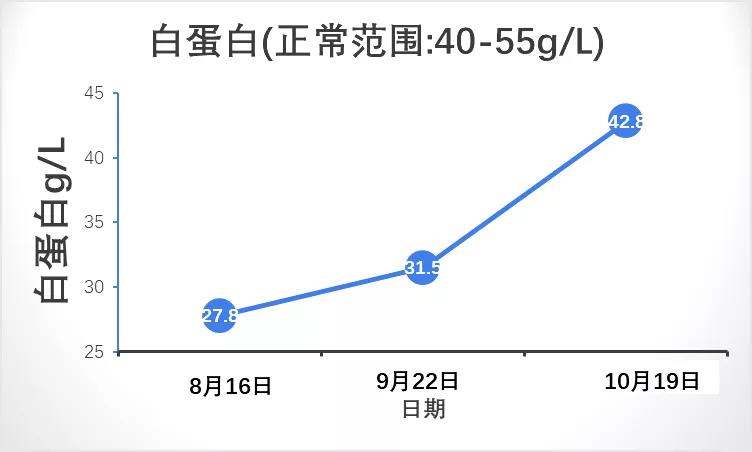

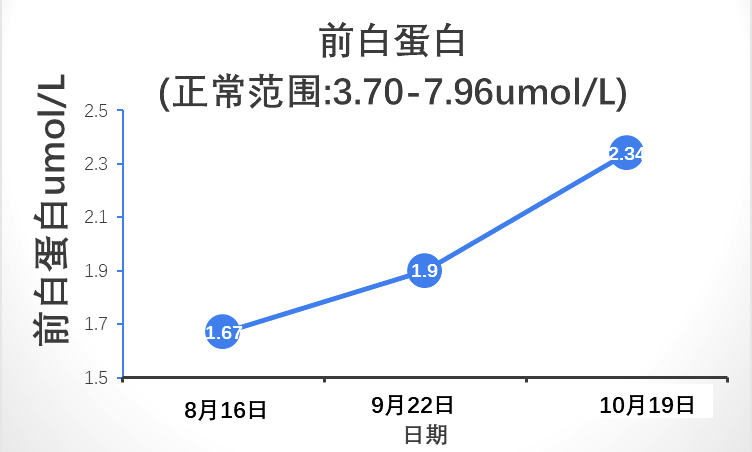

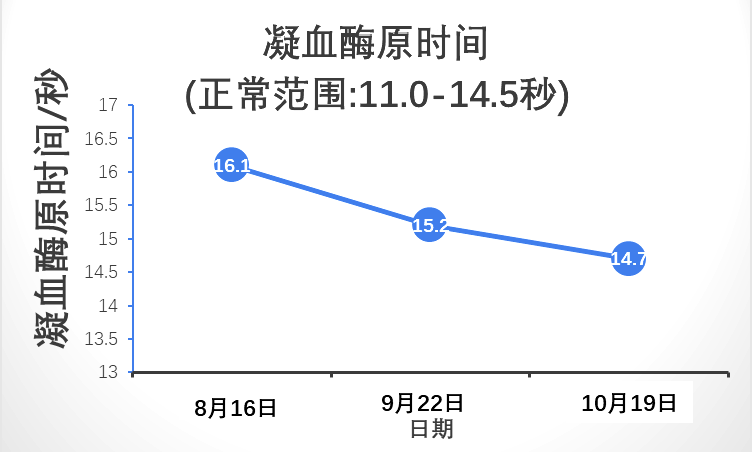

患者体重变化、检验检查结果如下所示:

总结来看,患者白蛋白水平、前白蛋白水平、凝血酶原时间较第一次住院相比,都有好转,而且随着饮食结构的调整,腹部脂肪也控制的比较理想,脂肪肝从有到无。

白蛋白、前白蛋白和凝血酶原时间是肝脏合成功能标志物。

白蛋白

肝脏是人体合成白蛋白的唯一器官,合成后供机体需要,且几乎不被排出,其在血浆中的半衰期约为21天。白蛋白的高低反映肝脏合成代谢功能和储备功能,也是评估肝硬化严重程度及判断预后的指标。

在正常饮食和肾功能正常的情况下,白蛋白降低可能与肝功能异常、肝脏合成蛋白质功能下降有关。

·白蛋白<30g/L时部分患者出现或将要出现腹水;

·白蛋白至25g/L以下时预后不良;

·降至20g/L时预后极差。

前白蛋白

前白蛋白由肝脏合成,前白蛋白半衰期短(1.9天),能快速、敏感地反映肝细胞的损伤和肝脏的合成功能。

凝血酶原时间

血浆凝血酶原时间是评价肝脏合成功能的指标,检测血液凝固时间,它需要肝脏产生的Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ凝血因子参与。当肝细胞广泛受损时,肝脏合成凝血因子的能力下降,导致凝血酶原时间延长。

从上述指标来看,患者已经无脂肪肝诊断,肝脏合成功能较前好转,这些改善的方面对于患者的病情控制都是有利的。

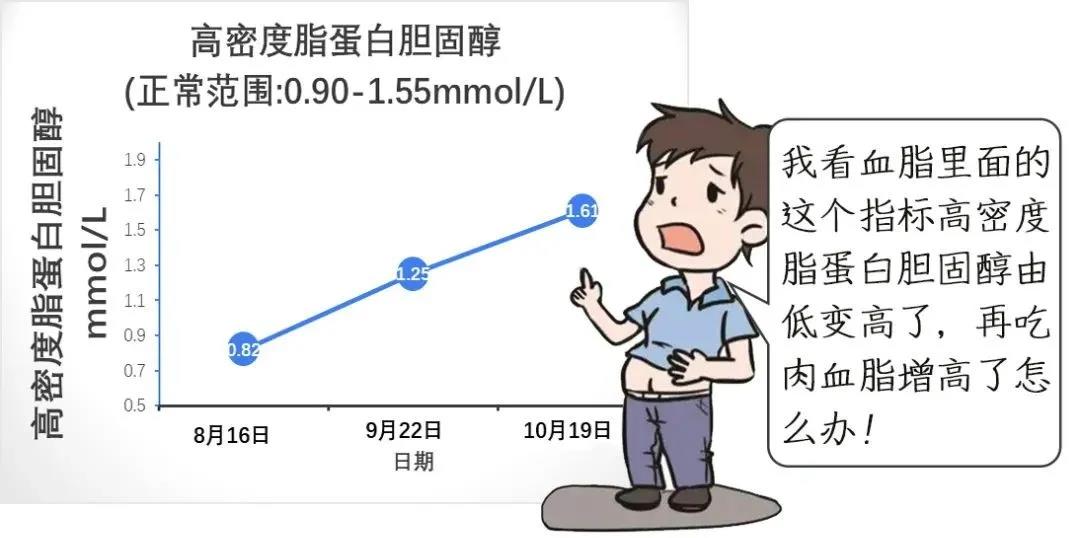

但是10月份患者来住院,表示自己不敢吃肉了,这让营养科李医生非常疑惑。通过对患者的问诊,才得知患者不吃肉的原因......

李医生:其实高密度脂蛋白胆固醇高是代表“好”,所以当然是能够吃肉。

患者:原来是这样啊,我明白了。终于可以继续的吃肉了,多谢李医生。

血脂有两种来源

外源性脂质从食物摄取入血

内源性脂质由肝细胞、脂肪细胞

及其他组织细胞合成释放入血

血脂包括甘油三酯和胆固醇,血脂常常与载脂蛋白结合形成水溶性复合体在血液里正常运转,它既是脂类运输的功能单位,又具有调节脂类代谢的作用,根据脂蛋白密度不同,可分为高密度脂蛋白、低密度脂蛋白等,高密度脂蛋白主要由肝脏合成,小肠可合成部分,主要作用是逆向转运胆固醇,即可以将胆固醇运到肝脏降解。

肝细胞受损害可导致高密度脂蛋白合成减少,高密度脂蛋白水平与肝硬化患者的病情密切相关,患者病情进展时高密度脂蛋白水平降低,而高密度脂蛋白逐渐升高提示患者病情好转。

高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇就是指高密度或低密度脂蛋白里含有的胆固醇量,所以,通常会把高密度脂蛋白胆固醇称为“好胆固醇”。

蛋白质的摄入量

以及摄入质量

对于肝硬化患者很重要

从上述病例我们可以看出,患者认真执行营养治疗,不仅改善了肝功能、白蛋白水平,血脂代谢也随之好转啦,还有患者住院时间也明显缩短了,大大省钱啦!(第一次住院天数为20天,第二次住院天数为7天,第三次住院天数为5天)。

肝硬化病友在没有明确的饮食禁忌情况下,每日应该至少摄入畜禽肉类40~75g和鱼虾类40~75g为宜。

肉类食物脂肪含量高,为避免过多进食脂肪,可以选择“瘦肉”,如猪里脊、瘦牛肉、去皮鸡肉、鱼肉、虾仁等,而不要选择排骨、肥牛、肥羊、鸡皮等。

除了蛋白质种类、数量需要注意之外,饮食结构中,脂肪建议选用不饱和脂肪为主,也不必完全排斥动物脂肪,但数量需要适当限制。

因此,科学合理的营养指导及干预对肝硬化患者病情的控制及转归有着重要作用,建议肝硬化患者在饮食上有疑惑的时候要及时咨询营养医生。

参考文献

[1].渠畅, 肝硬化患者血清脂类及载脂蛋白变化的临床意义, 2020, 山东大学. 第 45页.

[2].李飞与陆伦根, 肝功能异常的评估及临床意义. 临床肝胆病杂志, 2015. 31(9): 第1543-1546页.

[3].Gao, B., et al., High-density lipoprotein cholesterol for the prediction of mortality in cirrhosis with portal vein thrombosis: a retrospective study. Lipids Health Dis, 2019. 18(1): p. 79.

[4].Chrostek, L., et al., The effect of the severity of liver cirrhosis on the level of lipids and lipoproteins. Clin Exp Med, 2014. 14(4): p. 417-21.

本文转载自营养医师曾瑶池,作者李翠玉。

转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。