近日,由中山大学附属第三医院感染性疾病科主任高志良牵头的《中国慢性乙型肝炎患者肾功能横断面调查研究报告》正式发布,引起多方关注,我们先来了解一下它的基本概况。

【调查研究背景】 慢性乙型肝炎(CHB)是由乙型肝炎病毒(HBV)持续感染引起的慢性肝脏炎症性疾病。1992年开始的全民HBV疫苗接种计划大幅度降低了CHB患病率,但此前已感染患者随时间推移而老龄化,共患其他疾病风险随之增加。近期,国内城镇医保数据回顾性分析观察到CHB患者的CKD比例呈显著上升趋势[1]。美国肝病研究学会2018年慢性乙型肝炎指南推荐,核苷(酸)类似物使用剂量应依据肾功能和肌酐清除率调整[2]。

然而,国内缺乏真实世界CHB患者人群肾功能状况的大规模多中心筛查调查研究,根据医保数据估算CHB患者的肾功能不全比例存在严重低估风险,国内真实世界中CHB患者的肾功能不全比例尚未完全澄清。因此,中山大学附属第三医院感染性疾病科主任高志良牵头开展了一项横截面调查研究,通过门诊CHB患者人群了解国内CHB患者合并肾功能不全或相关风险的现状。

【研究方法】 在全国47家三级综合医院、三级专科医院公共卫生临床中心,由感染科或肝病科医生,随机收集记录门诊慢乙肝患者的肾功能相关检测指标数据,按照临床对肾功能不全定义和诊断标准, 在研究目的的指导下开展数据分析工作。纳入的慢性乙肝患者为使用口服抗病毒药物超过12月,排除使用干扰素的慢乙肝患者。

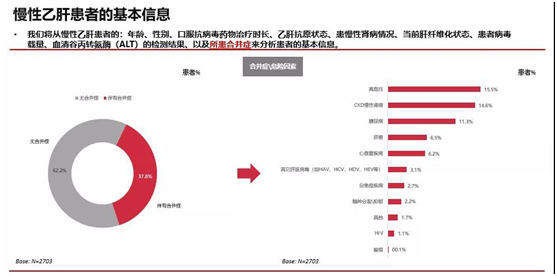

【研究结果】 本次调查研究最终入组2703例慢性乙肝患者,平均年龄47.5岁,男性占70.7%,61.5%的患者抗病毒药物治疗时间超过3年。调查研究主要发现:(1)37.8%的患者伴有合并症,其中CKD(14.6%)(2)肾功能指标中至少一项异常的慢性乙肝患者比例为57.1%,40岁以下、40岁-60岁、60岁以上慢乙肝患者肾功能检测指标异常(至少有一个指标异常)的比率分别为48.9%、58.4%和68.2%;(3)27.1%的患者尿β2-微球蛋白结果异常。

【研究结论】 真实世界中,接受口服抗病毒药物治疗的慢性乙肝患者常合并肾功能指标异常。年龄、合并症等是影响肾功能的主要因素。

为了权威、全面解读《中国慢性乙型肝炎患者肾功能横断面调查研究报告》的主要发现,为了给临床医生提供更具体的实践指导,《医学论坛网》特别对高志良教授和应急管理部应急总医院肾内科主任史振伟进行了专访。(以下内容为针对两位专家的采访整理)

14.6%

调查研究显示:慢性乙肝患者的慢性肾脏病患病率为14.6%。

高志良教授:此次调查研究入组的患者中,37.8%的患者伴有合并症,以高血压、CKD和糖尿病最为常见。本调查研究中的慢性乙肝患者合并CKD的比例(14.6%)高于2012年中国流行病学调查报告显示的中国成人慢性肾脏病患病率10.8%[3] 。

史振伟教授:目前认为,慢性乙肝患者合并CKD比例高于普通人群的主要原因包括:一,乙肝病毒本身可直接或间接诱发肾小球肾炎,即乙肝相关性肾小球肾炎,多青睐儿童和青少年;二,慢性乙肝患者常并存高血压、糖尿病等系统性疾病,导致肾脏负担长期增加,造成多重肾脏功能损害;三,随人口老龄化,人群的肾脏功能,尤其肾小球滤过功能已呈生理性减衰退,更难承受HBV感染或耐受抗病毒治疗。

57.1%

调查研究显示,所有肾功能相关指标中至少一项异常患者比例是57.1%。

高志良教授:从数字可以看出,40岁以上的慢性乙肝患者,部分肾功能指标异常率开始增加,60岁以上患者几乎所有肾功能指标异常率显著增加。以至少一项肾功能指标异常为例,40岁以下患者为48.9%,40~60岁的患者为58.4%,60岁以上患者为68.2%。这一现象应引起感染科和肾脏科医生重视,对40岁以上慢性乙肝患者,需监测肾功能变化。

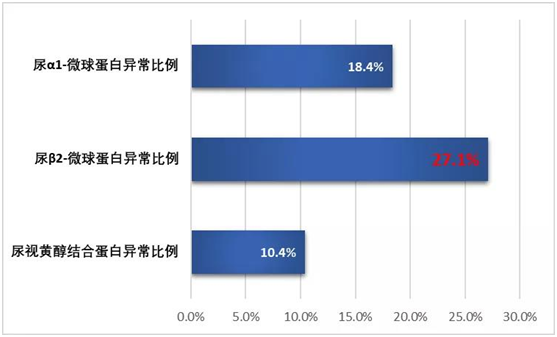

史振伟教授:本次调查研究中有肾功能指标共涵盖四项内容:(1)肾小管功能检查,如尿α1-微球蛋白、尿β2-微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白;(2)肾小球功能检查,如尿白蛋白/尿肌酐、eGFR;(3)常规检查,如尿肌酐、血肌酐、尿素、尿酸;(4)可选辅助检查,如血尿素氮、血磷。

抗乙肝病毒治疗相关肾损伤是从量变到质变的过程,始于肾小管间质性损害,主要累及肾小管的重吸收功能、排泌功能、酸化功能、浓缩稀释功能,早期实验室可检测到尿β2-微球蛋白、尿α1-微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白异常。所以,慢性乙肝患者在核苷(酸)类似物抗病毒治疗前、治疗中,应定期评估肾脏功能,尤其肾小管功能指标检测。

尿β2-微球蛋白

调查研究显示,尿β2-微球蛋白异常患者比例为27.1%。

高志良教授:抗乙肝病毒治疗相关的肾脏损害最初始于肾小管间质性损害,早期实验室检查可检测到肾小管相关指标异常。此次调研中,我们发现肾小管相关监测指标,尤其是尿β2-微球蛋白指标对慢性乙肝患者的早期肾损伤有警示作用,其水平异常或可早期提示临床医生及时调整口服抗病毒治疗方案。

史振伟教授:正常情况下,尿中仅能检测到微量β2-微球蛋白。而不同体液中含量变化的意义各异:血清β2-微球蛋白升高,反映肾小球滤过功能受损;尿β2-微球蛋白增高,早期提示肾小管,尤其近端肾小管重吸收功能受损。

需要特别注意的是,尿β2-微球蛋白升高对何种病因或药物所致的肾小管损伤并无特异性指示。接受核苷(酸)类似物治疗的慢性乙型肝炎患者,如因高尿酸血症、糖尿病等疾病同时服用丙磺舒、钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂恩格列净等可致尿β2-微球蛋白异常的药物,医生还要谨慎鉴别。

局限性

本次调研结果有一定的局限性,以下因素可能会影响到整体数据结论:(1)本调查研究为横断面调研,是基于门诊随机收集的患者病例的单次数据进行分析,数据收集过程中可能存在偏移;(2)本调查研究入组的数据来自全国三级医院的门诊慢乙肝患者人群,患者疾病严重程度或偏高,比如肝硬化患者比例为27.9%,肝硬化可能导致乙肝患者肾功能损伤风险增加,从而影响了肾功能检测指标的异常率;(3)调查研究入组的患者年龄为47.5岁,随着患者年龄增长,肾功能损伤风险有所增加;(4)单次肾功能指标异常并不能作为肾功能损伤的诊断判定,但可以提示此类患者或有肾功能损伤风险,建议定期随访监测。

专家建议

作为感染科、肝脏科以及肾脏科医生,对慢性乙肝患者,一定要提高肾功能保护的临床意识,做到全面评估、个体化监测:

*所有慢性乙肝患者在口服抗病毒药物前均需评估基线肾损伤风险,后续治疗过程中也应密切监测肾功能;

*无论使用何种口服抗病毒药物,存在肾功能损伤风险的慢性乙肝患者,都应该定期监测肾功能;

*尤其口服核苷(酸)类似物治疗的慢性乙肝患者,因药物以肾小管损伤为主,因此定期监测肾小管损伤指标较eGFR更敏感。

*在抗病毒药物选择上,对于有肾功能损伤风险的慢乙肝患者,推荐使用丙酚替诺福韦(TAF)或(ETV);如患者先前有过核苷类药物暴露史,则优先推荐使用TAF。

专家介绍

高志良教授

高志良,中山大学附属第三医院肝病医院副院长

中山大学附属第三医院感染性疾病科主任,传染病学教研室主任

中华医学会感染病防控分会主任委员,中国医师协会感染病学分会副会长,中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组副组长

广东省预防医学会副会长

史振伟教授

史振伟,应急管理部应急总医院肾内科主任

国家食品药品监督管理总局体外循环技术委员会副主任委员

中国非公立医疗机构协会肾病透析专业分会委员

中国医院管理学会血液净化中心管理分会血管通路学组委员

北京医师协会血管通路专业委员会常务委员

海峡两岸医学工作者协会免疫吸附分会副主任委员

亚太生物医学免疫学肾脏免疫分会副主任委员

本文缩略语:

CHB 慢性乙型肝炎

HBV 慢性乙型肝炎病毒

CKD 慢性肾脏病

eGFR 肾小球滤过率估算值

慢性肾脏病是指,各种原因引起的肾脏结构或功能异常持续超过3个月,具体指征为eGFR<60ml/min/1.73m2,或≥1种肾脏损伤标志阳性,如蛋白尿、肾小管病变导致的异常等。

点此跳转到原文!你该知道:慢乙肝患者的“肾脏”烦恼

本文转载自“医学论坛网”,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。