据统计,诱发肝损伤的相关性药物多见于非甾体抗炎药、心血管类药物、抗结核药、抗精神病药、抗生素类、抗肿瘤药物等。

在长期应用以下高风险药物时,需要定期监测肝功能。

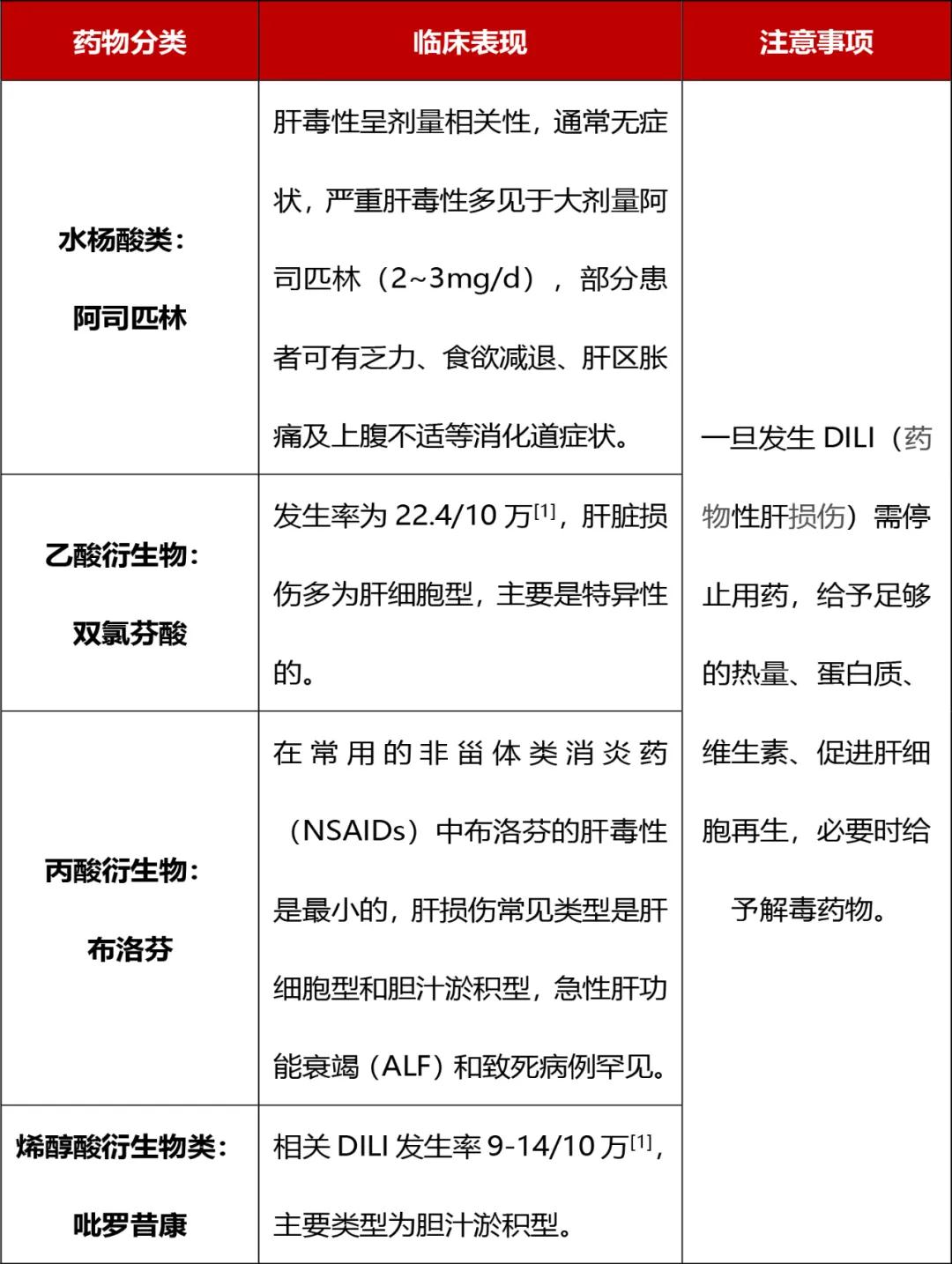

美国食品药品监督管理局(FDA)关节炎顾问委员会指出“肝脏毒性作用是NSAIDs药物具有的一种特性”, 并指出非甾体抗炎药(NSAIDs)可使1%-10%服用者出现轻度的肝脏损伤。

大部分NSAIDs所致肝脏损伤是肝细胞损伤型为主,部分可引起胆汁淤积。

表1 非甾体抗炎药物引起肝损伤的临床表现

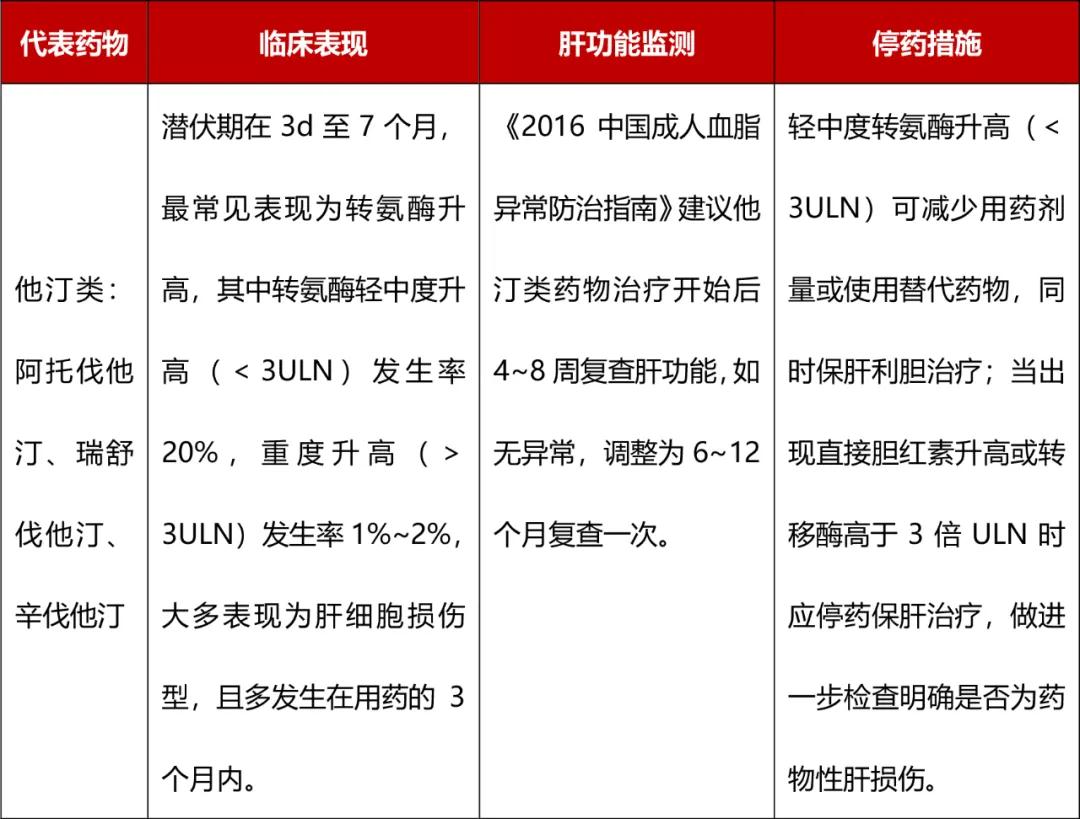

表2 治疗心血管疾病的药物引起肝损伤的临床表现

抗结核药物大多会引起肝损害,如利福平、异烟肼、乙胺丁醇和吡嗪酰胺均具有潜在的肝毒性。异烟肼和利福平合用时可增加肝毒性的危险,在疗程中应密切随访肝功能。

停药指征:(1)ALT>3ULN,出现恶心等症状;(2)无症状时ALT>5ULN;(3)BIL>1.5ULN和ALT>3ULN或凝血酶原时间>1.5ULN。

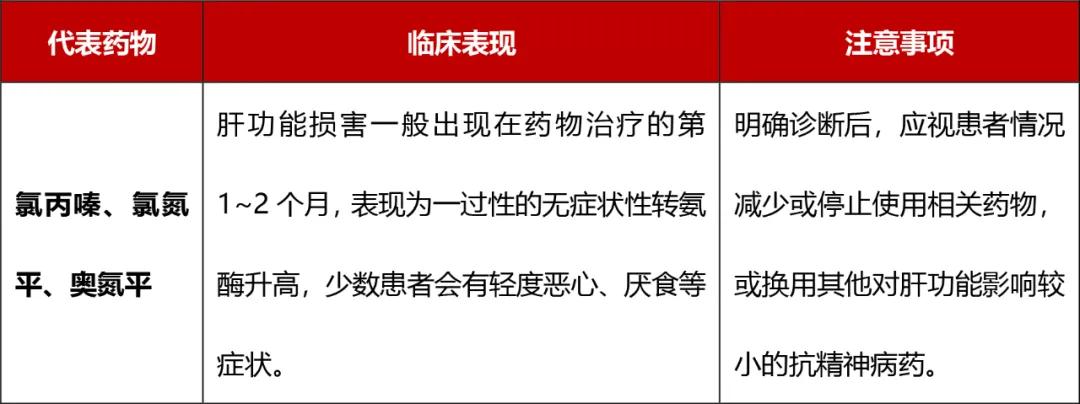

患者使用抗精神病药物治疗的周期长、剂量大以及联合用药多见,因此易对肝脏产生不同程度的毒性作用。

表3 抗精神药物引起肝损伤的临床表现

常见能引起肝损伤的抗癫痫药物有丙戊酸、苯妥英钠和卡马西平,三者都能不同程度引起转氨酶升高,治疗开始和治疗过程中需要监测肝功能。

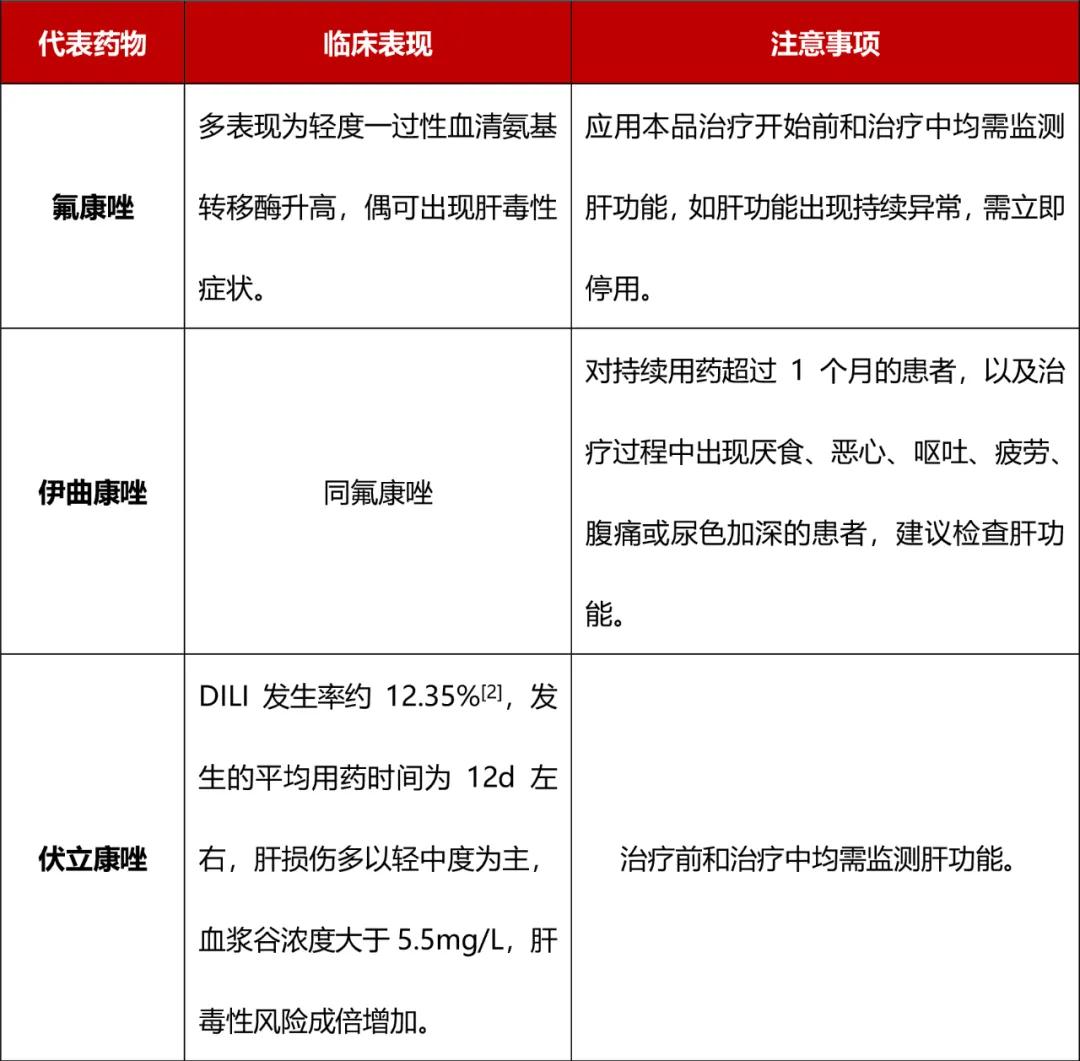

三唑类是目前治疗深部真菌感染的一线药物,代表药物氟康唑、伊曲康唑和伏立康唑,经胆汁排出,主要毒性为肝毒性。

表4 咪唑类抗真菌药引起肝损伤的临床表现

此类药物如大环内脂类药物、磺胺类药物、氯霉素、苯唑西林、四环素等均可引起明显的肝损害。

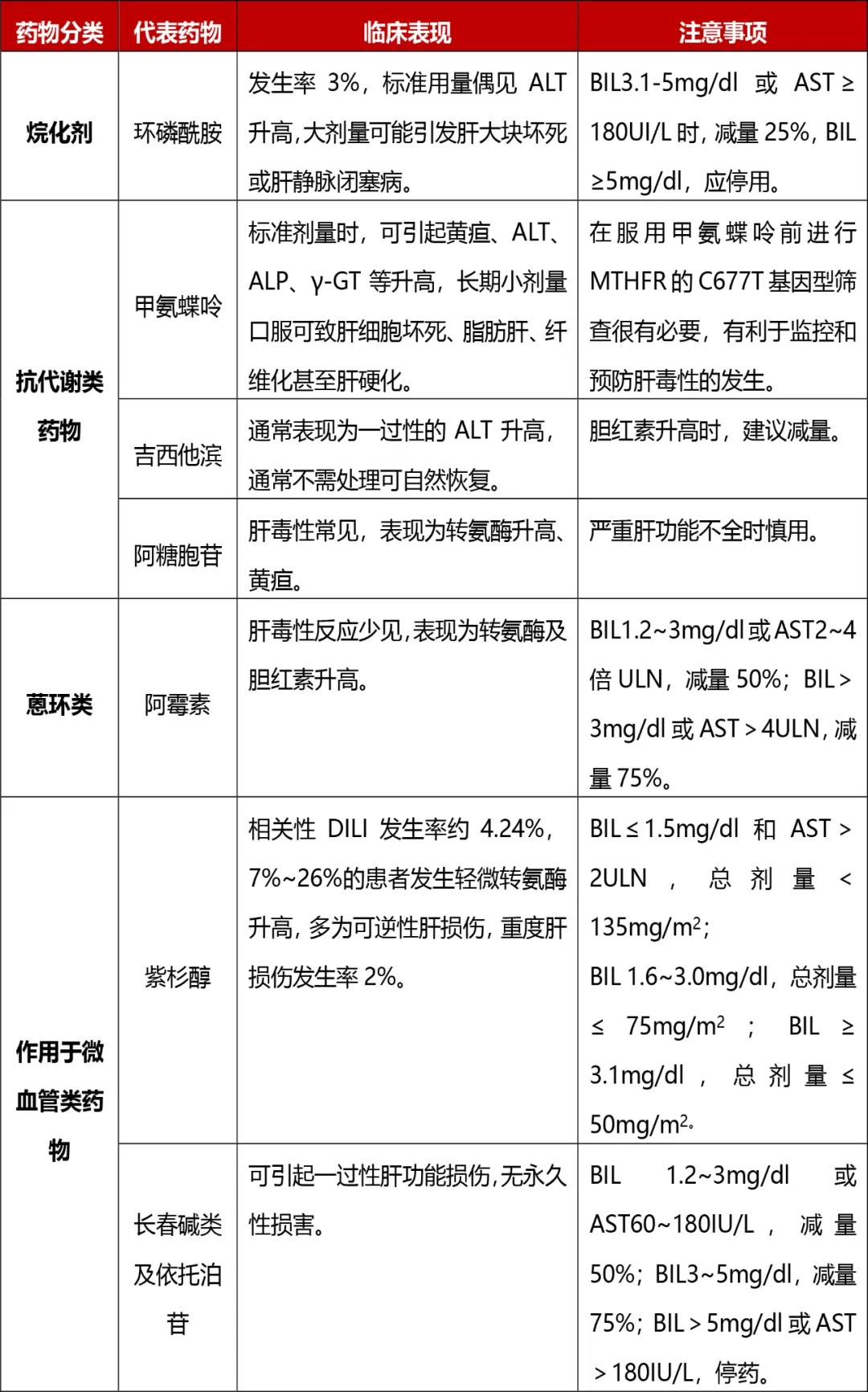

目前抗肿瘤药物引起的肝损伤已占DILI的1/5~1/4,称为继中药后的第二诱因。常见引起肝脏损伤的抗肿瘤药物有烷化剂、抗代谢类药物、蒽环类及类蒽环类、作用于微血管类药物等。

表5 抗肿瘤药物引起肝损伤的临床表现

目前,我们对药物性肝损害还无法进行预判,尽管有肝损的风险,对于某些患者来说,也是无奈的选择,如抗结核病治疗,此时可以同时服用护肝药。

在使用这些有肝损害的药物时必须严格按照医生的医嘱用药,并且定期做好肝脏的检测,这样才能将风险降到最低。

文章来源:医学界临床药学频道

转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。